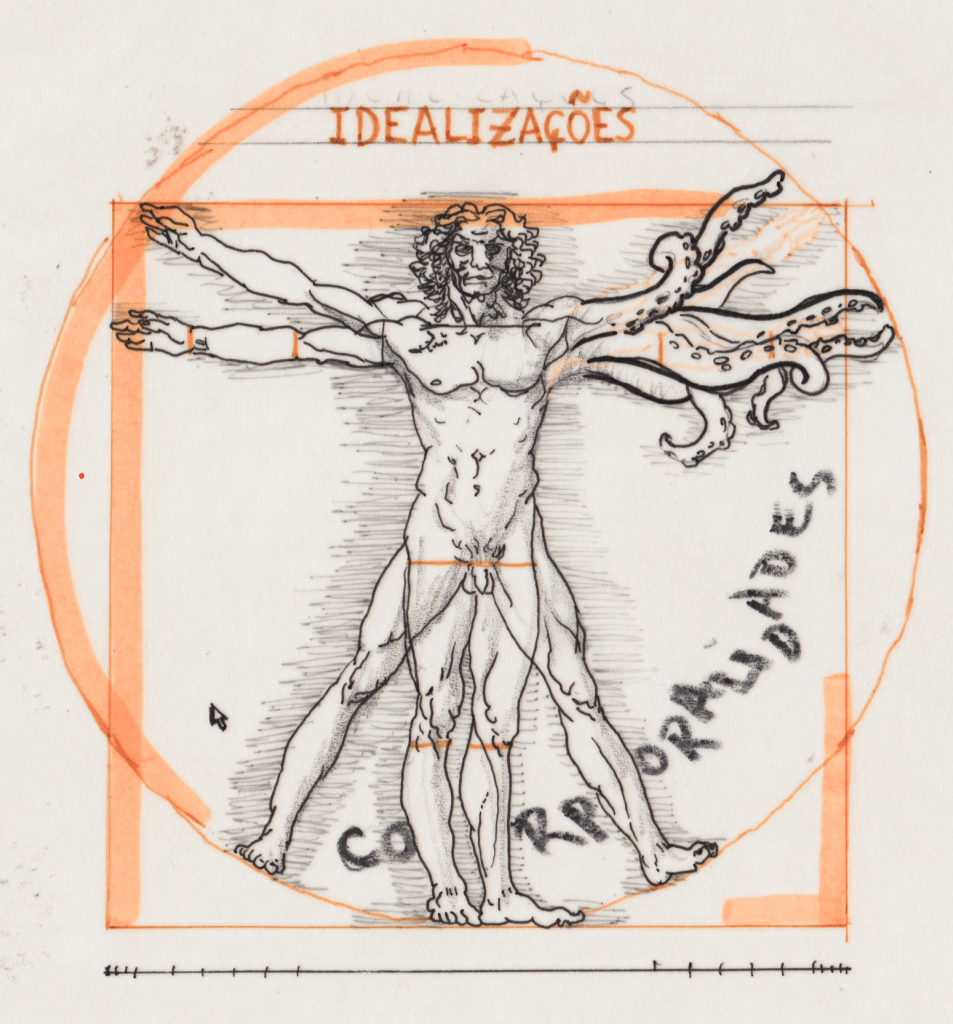

Vivemos numa cultura que desvaloriza o corpo. O design fica num lugar complicado entre a desvalorização das coisas corpóreas e a suposição de que há uma ideia por trás de suas formas, que não seria material, mas, apesar disso, seria verdadeira, logo prática e real.

É claro, este paradoxo só existe porque palavras como “material” ou “prático” ou “forma” parecem ter definições claras mas, no fundo, envolvem ideias bagunçadas e contraditórias. Essa bagunça é justamente o que dá poder a esses conceitos, porém ela coloca o design em um lugar perigoso.

O perigo é que o design fica com valor demais (se é visto como uma ponte entre os opostos irreconciliáveis) ou de menos (se é visto como apêndice de um desses extremos). De ambos os modos, o designer perde margem de manobra para negociar o papel dos projetos no mundo. No fim, o design acaba adquirindo as piores qualidades tanto do corporal quanto daquilo que é contrário ao corpo – a começar pela indefinição do que é esse extra-corporal.

O antônimo de corpo pode ser muitas coisas diferentes, para escolas diferentes. Então, por exemplo, o corpo é:

- o contrário de ideia (para o platonismo);

- o contrário de teoria (para o positivismo);

- o contrário de abstração (para o neopositivismo);

- o contrário de espírito (para os escolásticos);

- o contrário de ideal ou valor (para o romantismo);

… e essa lista poderia continuar por páginas e mais páginas.

Como o lugar do design está justamente nessa característica não corporal das coisas corpóreas, esta mescla indefinida é um enorme campo minado.

Um desenvolvimento recente demonstra as desvantagens dessa indefinição do papel do design.

A partir da virada do milênio, a acelerada adoção dos celulares provocou uma profunda reestruturação dos modos de vida ocidentais, que é absolutamente envolvida por questões de design, desde a explosão dos smartphones até a utilização de dark patterns para explorar hábitos de compra infantis. Mesmo assim, o design não é visto como protagonista da história, mas como um mero coadjuvante, sempre obedecendo à outras forças, tanto macroscópicas (de mercado) quanto microscópicas (de tecnologia).

Não por acaso, essas outras forças se alinham com a dualidade corporal × imaterial. As questões macroscópicas são identificadas com valores, ideias, transcendendo a agência individual. Já as questões microscópicas são vistas como consequências necessárias da própria natureza, portanto inacessíveis à opinião humana. Isso quer dizer que as decisões de design são apenas reações a fatos que vêm de outros lugares, e assim o designer não age propriamente, mas apenas reage: o design não teria lugar na cultura. É claro que é absurdo dizer isso, mas esta seria a consequência lógica da dicotomia corpo × mente, se ela se sustentasse.

Por outro lado, ainda que essa divisão artificial não se sustente em si mesma, ela é mantida pela sociedade, inclusive pelos designers, e isso deixa o design com muito pouca importância, até que em alguns momentos específicos a divisão se rompe e o design acaba assumindo um papel gigantesco – e quase explosivo.

O iPhone é um caso instrutivo. Os componentes materiais e conceituais desse produto já existiam antes de seu lançamento, mas o elemento de design – a concepção do produto – não, e sem isso o resto não importava. A introdução do iPhone gerou não apenas um mar de vendas – suficiente para tornar a Apple a empresa mais valiosa do mundo – mas chegou mesmo a criar um novo tipo de sociedade, que só foi batizada muitos anos depois, o Capitalismo de Vigilância.

O design tem esse poder porque o ser humano é um animal cultural – nossa cultura faz tão parte de nós quanto nossos próprios corpos. É como o joão-de-barro: a casa dele não é parte do organismo, não constitui seu corpo de pássaro, mas, mesmo assim, ele não existe sem sua casa.

Se tirássemos a casa do joão-de-barro, ele se tornaria uma espécie diferente. Melhor dizendo, se fosse possível de alguma maneira impedir que a espécie construísse suas casas, isso seria uma crise enorme para ela, que acabaria se extinguindo ou tendo que passar por mudanças tão profundas que acabariam por constituir uma nova espécie.

Podemos pensar o impacto do iPhone nos mesmos termos, como algo que mexe com nosso próprio ser. Nesse nível, o design não é nem uma ideia nem uma coisa material, mas sim um metabolismo – uma coisa viva. O design é (inevitavelmente) parte da nossa vida, e é daí que nasce seu poder.

Mas essa raiz profunda do design é escondida pela divisão corpo × mente.

Os melhores designers entendem instintivamente que o design provoca uma mudança desse tipo: fazer um design não é apenas melhorar uma ideia/coisa que já existe, mas criar uma parte de um universo novo. Uma nova cadeira pode ser um novo modo de sentar. As fontes criadas por Gutemberg geraram uma revolução do letramento. O iPhone nos teletransportou ao metaverso.

Essa é a essência da fábula (provavelmente apócrifa) de que “se o Henry Ford perguntasse o que os consumidores queriam, eles diriam cavalos mais rápidos”. O design não obedece às regras do jogo acadêmico – com suas teorias mentais de como as coisas devem ser – e nem se resume às limitações dos processos técnicos – dado que muitas vezes projetos que parecem ser materialmente impossíveis se resolvem com uma redefinição do problema. O design é um terceiro tipo de jogo, com características próprias.

O entendimento visceral que alguns designers têm desse outro jogo lhes permite projetar naquele nível profundo, do metabolismo cultural, que acaba refazendo a vida inteira das pessoas e da sociedade. Mas ainda se trata de um entendimento meramente instintivo, e não de uma compreensão madura. Os designers ainda não encontraram precisamente o lugar do design na cultura.

O sentimento desse lugar é de que apenas o design lida com as coisas reais: com a sensação da bunda na cadeira, com a experiência de girar as páginas de uma revista, com aquilo que o usuário de um serviço vivencia.

Todas as outras disciplinas parecem se afastar em alguma medida dessa realidade. As ciências sociais lidam com coletividades de pessoas, e não com a experiência direta de um indivíduo real. As engenharias lidam com números e cálculos que parecem medir a experiência sem nunca vivenciá-la. Porém, como essas outras disciplinas possuem vocabulários bem estabelecidos, os designers tendem a tomar palavras emprestadas, e acabam falando de ciências sociais, de engenharia, de marketing, de ergonomia, de semiótica, de tudo menos de design.

Nesse contexto, falar de design acaba sendo muito mais uma tentativa de mostrar tudo aquilo que o design não é – como se no final de toda essa negação fosse sobrar alguma coisa que servisse como uma definição do design. Do tipo: eu provo que “Design não é arte” e fico achando que isso provou que design é ciência. Mas também é possível provar que “Design não é ciência”, porque o design não é nem uma coisa nem outra, e não é só porque arte e ciência sejam opostos que tudo tenha que ser ou isso ou aquilo.

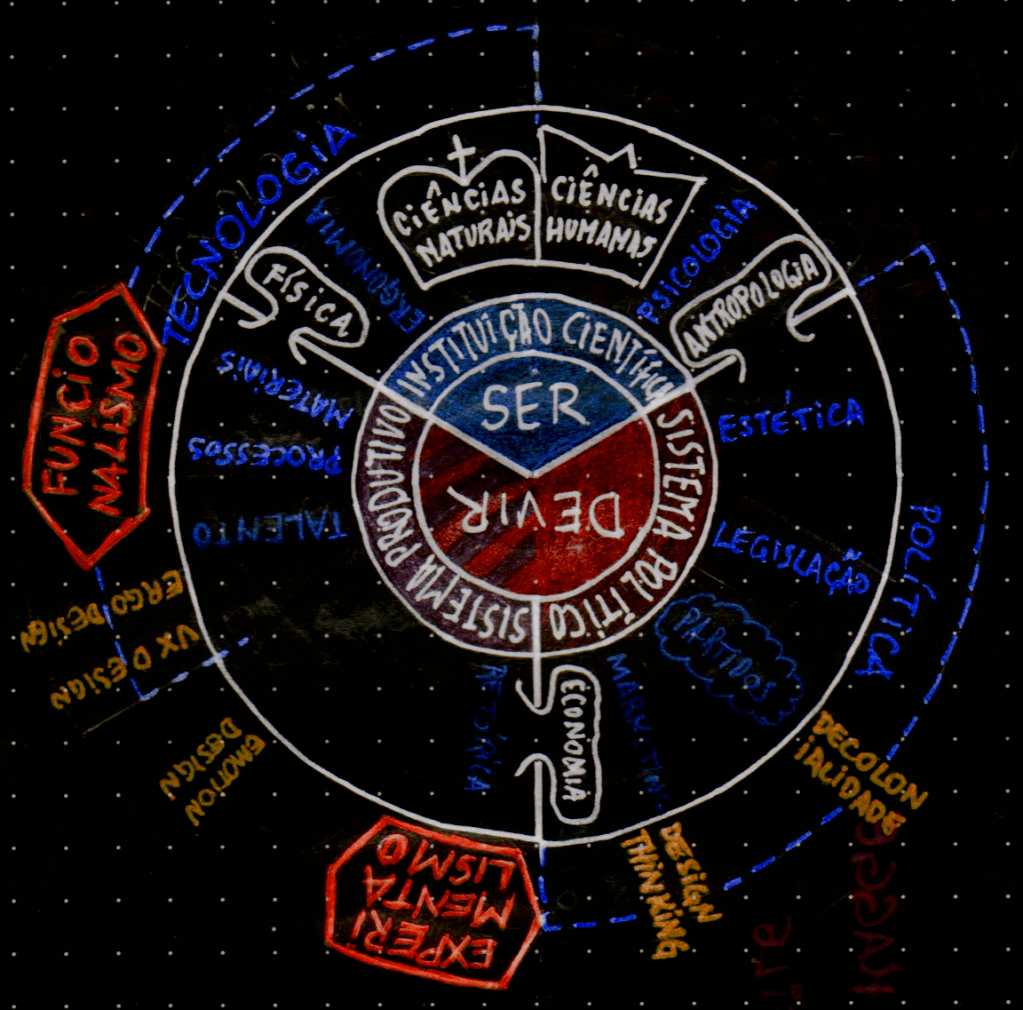

Nesse contexto, parece natural que o campo do design acabe preso no vício das dicotomias – ciência × arte, técnica × estética, função × emoção, engenharia × antropologia, iluminismo × romantismo, e assim por diante. A armadilha é armar um grande Fla × Flu e fazer esquecer que também poderíamos jogar basquete. Quando se faz parecer que tudo tem que ser ou isso ou aquilo, negar um lado dá a falsa sensação de que o design está do outro, parecendo explicar alguma coisa.

A divisão mente × corpo é mais uma dessas dicotomias. Ela é especialmente influente (tendo sido um ponto central no desenvolvimento do catolicismo medieval) e antiga (vindo desde a Grécia Clássica ou até antes). O estudo “arqueológico” dela é muito rico e complexo, e vamos evitá-lo por motivos de preguiça, mas tem uma ideia que tiramos daí e que acaba sendo útil para definir o lugar do design na cultura: em algumas dessas discussões, essa dicotomia era apenas ⅔ de uma triplicidade: Theoria × Práxis × Poese.

A ideia grega de Theoria, como verdades perfeitas e eternas, permanece mais ou menos igual na palavra teoria, como usada atualmente, mas os outros dois conceitos se confundiram.

O que eles chamavam de Práxis se referia ao contrário de perfeito e eterno, ou seja, a tudo que é passageiro e transitório. Portanto, não se trata de verdades, mas de opiniões, e especialmente das polêmicas e das discussões em que opiniões diferentes entram em conflito. Em outras palavras, a Práxis era principalmente o jogo político. Mas a realidade material das coisas, a sua produção, era o campo da Poese.

Quando a cultura ocidental começou a desvalorizar cada vez mais o corpo, o que era Theoria foi aumentando, enquanto os outros dois conceitos diminuíam. Aos poucos, Práxis e Poese se tornaram um rejeito, e acabaram resumidas na nossa palavra prática, reduzidas a um antônimo da teoria. Poesia passou a ser apenas a produção de rimas, quando antes era toda a produção do mundo físico que nos abriga. A Poese estava para os seres humanos como a casa está para o joão-de-barro. Achar o lugar do design na cultura seria equivalente a reestabelecer esse terceiro eixo.

Quando falamos de Poese, e de uma poética do projetar, não estamos resgatando uma filosofia da Grécia Antiga, mas tentando construir um diálogo entre os meios de produção contemporâneos e nossos ideais de como devemos viver. E isso é um grande desafio.

Primeiro porque esses modos de produção constituem um enorme sistema industrial – informacional – cultural que vai desde as tecnologias mais avançadas até os artesanatos mais localmente apropriados. Esse sistema, além de complexo, se transforma em alta velocidade.

Esse diálogo, assim, é polifônico – constituído de vozes muitas e muito distintas, que por vezes falam a mesma coisa com palavras diferentes, e por vezes falam coisas tão diferentes que têm como único ponto de intersecção o produto final materializado. E justamente por isso o design é um lugar privilegiado da construção da vida que queremos viver, um lugar em que essa construção é mais possível – ou menos paradoxal.

Como se não bastasse, esse diálogo trata de ideias que sempre ficaram à margem da cultura, por não serem nem exatamente teoria nem exatamente prática. Por isso, ele depende de um vocabulário que ainda não está completamente estabelecido – estamos falando de coisas radicalmente novas!

E se isso é difícil, o outro lado da moeda é que isso tudo nos dá uma enorme liberdade, e podemos inventar nossas próprias maneiras de nos engajar com esse diálogo. Já que o lugar do design na cultura ainda está em grande parte vazio, ele é um potencial, um algo que podemos construir.

Deixe um comentário